訪問介護事業所が特定事業所加算を取得する3つのメリット・デメリット【2024年度改定対応】

投稿日:2023.11.01

最終更新日:2024.04.24

ジョブメドレーアカデミー編集部

質の高い介護サービスを提供する訪問介護事業所を評価すべく創設された特定事業所加算。加算率が高い反面、算定率は4割未満(2022年)に留まっています。取得するメリットとデメリットではどちらが大きいのか。処遇改善加算との違いも含めて解説します。

目次

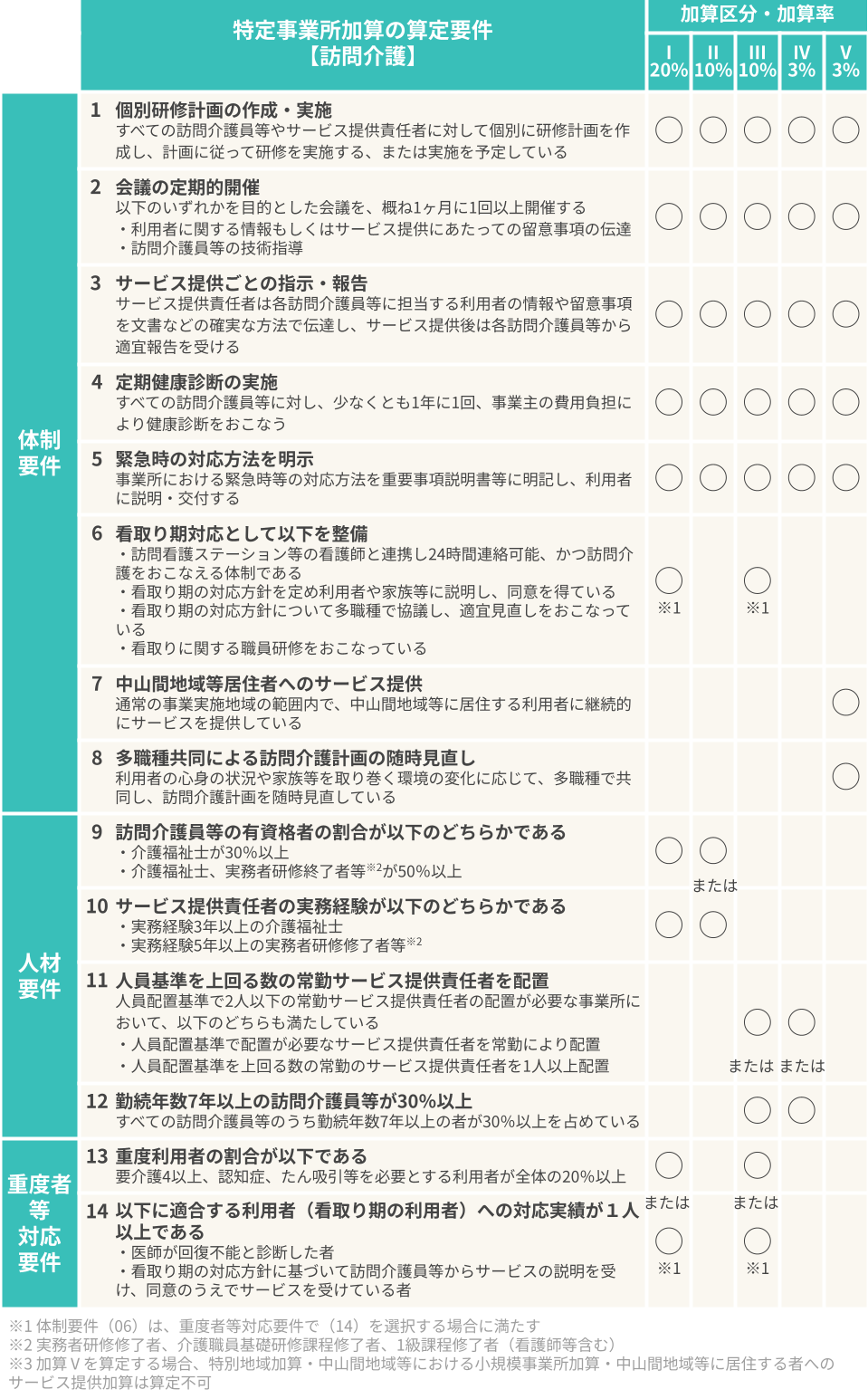

訪問介護における特定事業所加算の区分と算定要件

訪問介護の特定事業所加算にはⅠ~Ⅴの5つの区分があります。満たす要件に応じて算定できる区分が異なり、最大で所定単位数×23%※の加算を受けられます。

※加算Ⅰと加算Ⅴを併算定した場合(加算Ⅴのみ他の区分と併算定が可能)

>算定要件の詳細はこちら

【2024年改定版】訪問介護の特定事業所加算とは? 算定要件を詳しく解説

特定事業所加算を取得する3つのメリット

経営の安定化が図れる

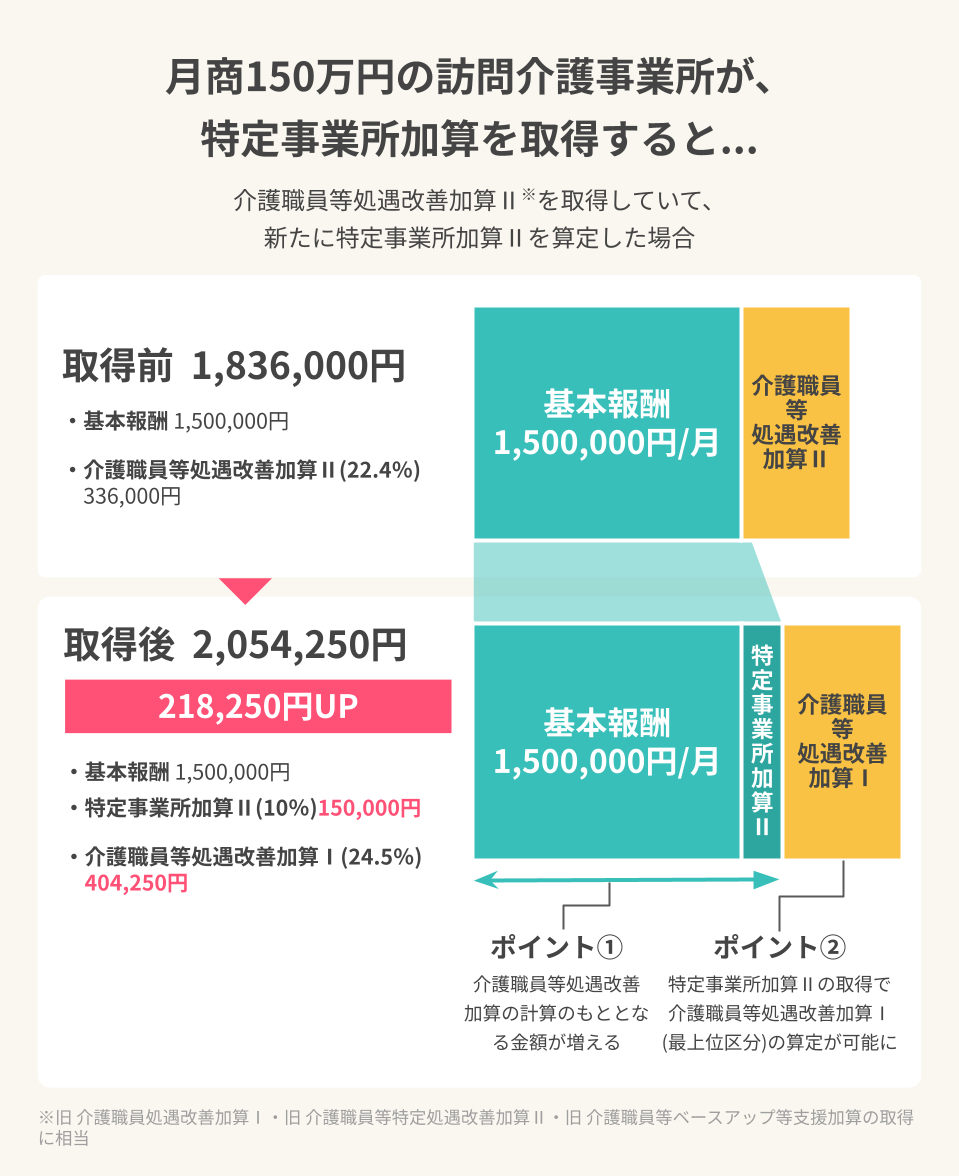

特定事業所加算の最上位区分の加算率は20%と他の加算に比べて高く、取得するだけで収益が向上します。重度者等対応要件がなく算定しやすい加算Ⅱでも、所定単位数×10%の加算を受けることが可能。訪問介護の月商(基本報酬)が150万円の事業所なら、加算Ⅱの取得で年間180万円も売上がアップします。

算定要件は多いものの、サービス提供の実績に関する項目は少ないため、計画的に算定できる点も特長のひとつ。売上の見込みが立ちやすいので、2024年度介護報酬改定による基本報酬の減額を補い経営の安定化を図れます。

人材の確保・定着につながる

算定要件に職員個々を対象とした研修計画の作成・実施が含まれるため、向上心を持つ職員のモチベーションアップが期待できます。加算取得により増えた報酬を登録ヘルパーの増員や介護ロボット等の導入に使えば、職員の業務負担を軽減することも可能です。

また、特定事業所加算の取得は介護職員等処遇改善加算の増額に直結します。特定事業所加算ⅠまたはⅡを取ることで介護職員等処遇改善加算の最上位区分獲得の道も開けるため、さらなる賃金改善や採用力強化も実現できます。

CHECK|介護職員等処遇改善加算について

✔ 介護職員等処遇改善加算は、1ヶ月の総単位数【基本報酬+加算減算※】に加算率を掛けて算定されます

✔ 特定事業所加算ⅠまたはⅡの取得によって、 介護職員等処遇改善加算Ⅰの算定に必要なキャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を満たせます

※ 旧 処遇改善3加算(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算)は除く

地域での評価が高まる

特定事業所加算の趣旨のとおり、質の高い介護サービスを提供する事業所として地域で認知されます。個別研修で職員一人ひとりのスキルアップが図れるほか、定期的な会議やサービス提供ごとの指示報告により現場の状況を細部まで把握できます。算定要件を満たすことで必然的に良質なサービス提供体制がつくれるため、利用者をはじめ周囲からの高い評価と厚い信頼が得られます。

特定事業所加算を取得する3つのデメリット

算定要件が難解で返還のリスクがある

算定要件の理解が不足していると運営指導で思わぬ指摘を受け、加算の返還を求められる場合があります。特定事業所加算の算定要件は数が多く複雑で、いわゆるローカルルールも存在します。実際に届出をするときは厚生労働省や各自治体の資料を確認し、必要に応じて問い合わせをしながら進めることをおすすめします。

運営指導(実地指導) 指摘事項の例

① 全ての訪問介護員等に係る研修計画について、個別具体的な研修の目標及び研修期間の記載がなかったので、記載すること。

② 利用者に対する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪問介護員等の技術指導を目的とした会議に参加していない訪問介護員等がいた。

当該会議は登録ヘルパーも含めて、訪問介護員等のすべてを参加させること。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、分かれて開催しても差し支えない。

③ 指定訪問介護の提供に当たって、サービス提供責任者が当該利用者を担当する訪問介護員に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始する必要がある。

当日確認したところ、口頭または電話により伝達しているが、文書等では伝達しておらず、内容について記録していないとのことであったので、文書等の確実な方法により伝達し、伝達した内容を記録すること。

出典:佐世保市指導監査課|令和2年度 実地指導 指摘事項 ※太字のみ加工(最終アクセス:2023年9月13日)

利用者の自己負担額が増える

特定事業所加算Ⅰ(20%)を取得すれば利用者の自己負担額も20%増加、特定事業所加算Ⅱ(10%)を取得すれば利用者の自己負担額も10%増加します。また、算定により区分支給限度基準額を超えるケースもあります。特定事業所加算は利用者間で適否の差をつけられないので、届出時はすべての利用者に対して加算の趣旨や負担額への影響などを説明することが大切です。

加算を維持するのに手間がかかる

特定事業所加算は届出後も要件を満たし続けなければならないので、研修に指示報告、人材要件の割合計算など、運用に手間がかかることは否めません。算定開始後に要件を満たさなくなった場合は加算の変更・廃止を届け出る必要があり、自主点検も欠かせません。運用負担を抑えるため、オンライン動画研修サービスなどのICTを取り入れるのもひとつの手です。

介護職員等処遇改善加算との違いは?

加算の使途に指定がない

介護職員等処遇改善加算は加算の全額を職員の賃金改善に充てることが義務付けられています。それに対して特定事業所加算は使途に縛りがありません。給与への上乗せはもちろん、働く環境の整備から事業拡大まで、経営者が自由に采配できます。

実績報告書の提出が不要

介護職員等処遇改善加算と異なり、特定事業所加算は年度ごとに届出の手続きや実績報告をする必要がありません。一度届出が受理されたら、要件を満たし続ける限り加算が算定されます。ただし運営指導等で算定要件の適合状況をチェックされるため、研修の実施記録や会議の議事録など、要件の根拠となる記録を5年間※は保存してください。

※省令では2年間の保存とされていますが、多くの自治体が5年間保存するよう条例で定めています

深刻化する状況を打破するために

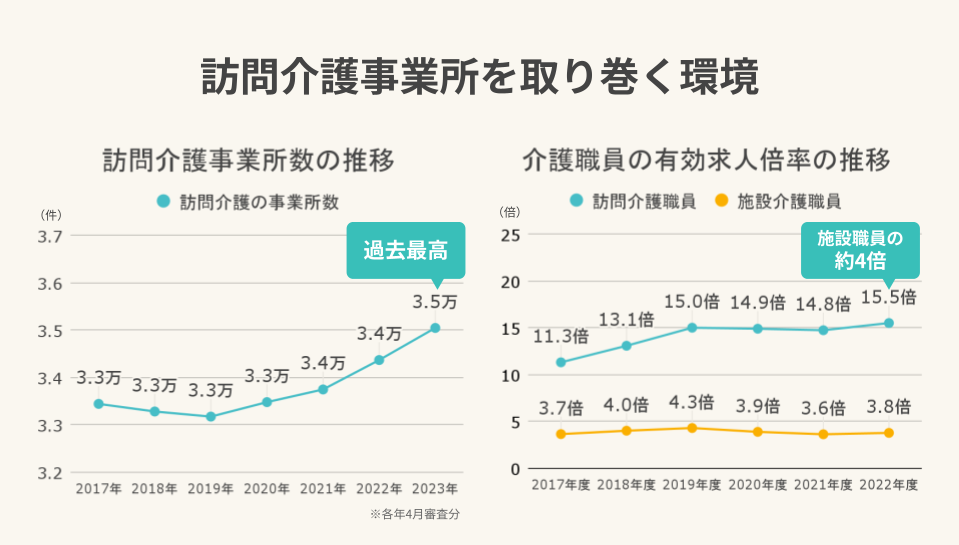

厚生労働省によると訪問介護の事業所数は2020年から4年連続で増加しており、2023年には初めて3万5000ヶ所を超えました。一方で訪問介護員の2022年度の有効求人倍率は15.53倍と、こちらも過去最高を記録。訪問介護事業所を取り巻く環境は厳しさを増しています。

参照:「訪問介護事業所数の推移」は厚生労働省|介護給付費等実態統計をもとに作成、「介護職員の有効求人倍率の推移」は厚生労働省|第220回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料をもとに作成(最終アクセス:2023年9月13日)

特定事業所加算の取得はサービスの質や収益、採用力の向上につながります。競争の激化に人手不足の深刻化と事業継続すら危ぶまれる状況において、加算取得にはデメリットを上回るメリットがあると言えます。

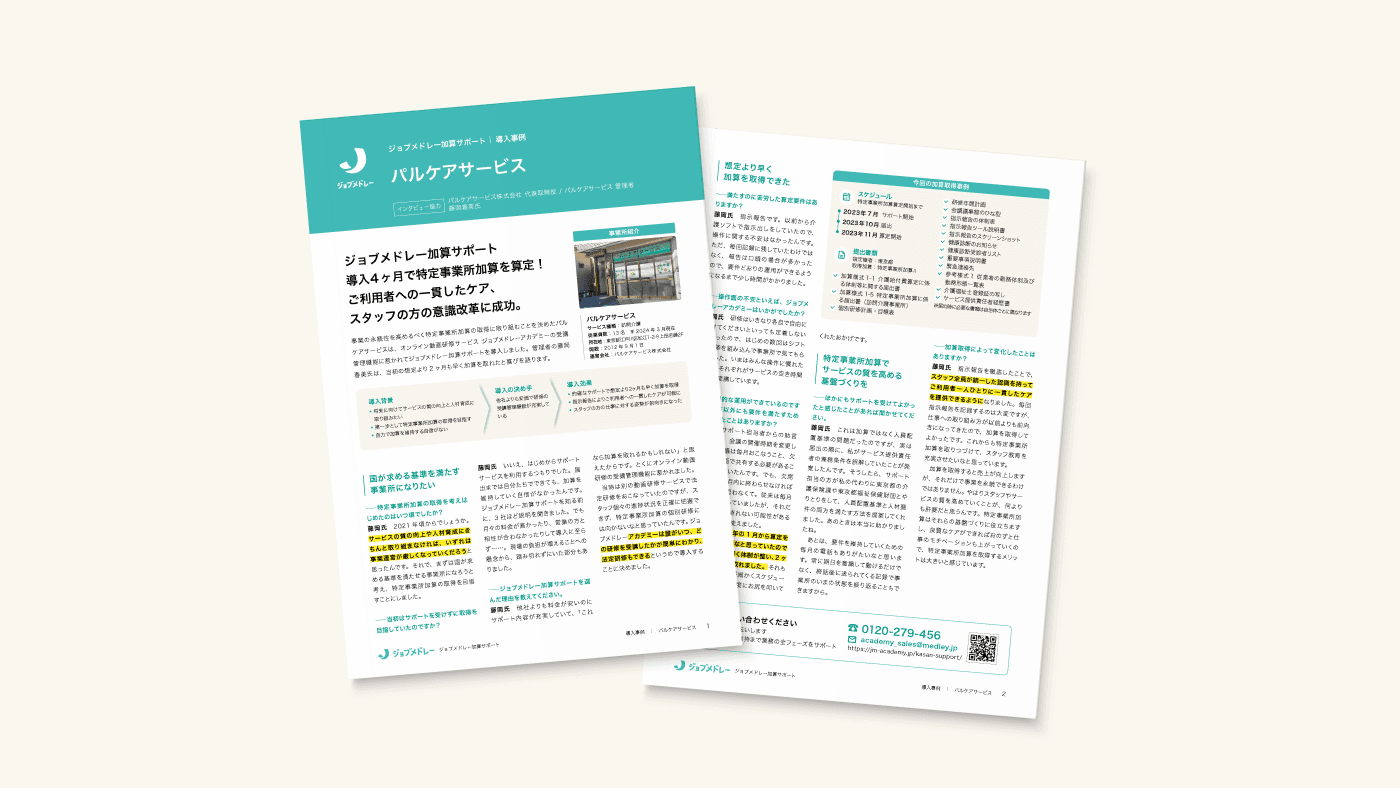

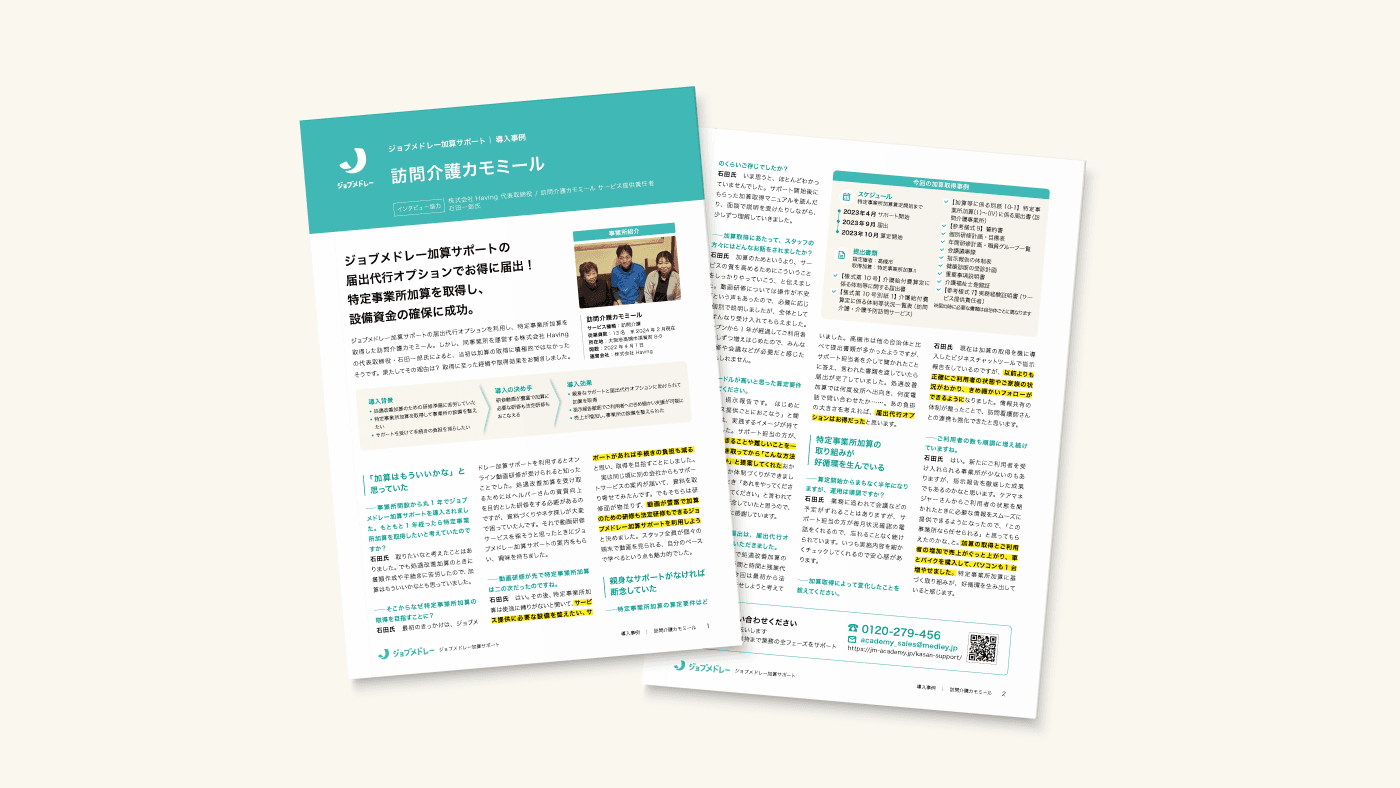

「算定要件がよくわからない」「算定に必要な体制づくりをする自信がない」など、特定事業所加算の取得・維持にお悩みの方は、ジョブメドレー加算サポートにご相談ください。

参考

・厚生労働省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について

・厚生労働省|令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案

・厚生労働省|指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)

・厚生労働省|介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

・厚生労働省|(別紙1)表1-1~表5-1

・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所|令和4年度老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業 訪問介護の令和3年度介護報酬改定の施行後の状況等に関する調査研究事業報告書

(最終アクセス:2024年4月12日)

関連情報

サービス紹介資料

導入事例

多彩な事例をまとめて読みたい方へ

介護向け導入事例集

ジョブメドレーアカデミーをご利用いただいている12法人の導入事例を収録。

.png&w=3840&q=75)